博士プロがズバッと答えます その29 「投球イップス」

皆さん、こんにちは! コンバインドプレーン理論開発者の安藤秀です。

ブログ版「博士プロがズバッと答えます」です。当ブログではYouTube版「博士プロがズバッと答えます」で取り上げられたテーマについての補足説明などを行っています。

前回から安定した45切りを目指すゴルファーに必要な条件の話になりました。その条件とは「寄せてワンパットのパーが数多く取れる」でした。そのためには「アプローチショットを1メートルぐらいに寄せる」という技術が必要であり、そこまで発展しない3つのアプローチショットは矯正する必要があるということでした。その3つの打ち方とは「①インパクト即フィニッシュアプローチ」、「②フォロースルーが大きいアプローチ」、「③打った後も地面を見ているアプローチ」、です。

上の3つを行わない「上手く寄せられるアプローチ」を習得する際に最も怖いのが「イップス」という病気のような症状です。イップスはいい加減にアプローチショットを行う場合にはかかりにくいのですが、真剣にピンに寄せようと思えば思うほどかかりやすいため一部では「イップスは脳神経からくる」とされたりしています。しかし実は違っていて、あくまでも「技術で修正できる」が正解です。ただし、かなり思い切った練習をする必要はあります。

今回はこの「イップスの克服の仕方」についてです。

まず症状と原因から説明していきますが、イップスで問題になるのがその症状を特定することが難しいという点です。例えばアプローチイップスの場合、上手く寄せられなかったり、上手くボールヒットができなかったらイップスか?、というと必ずしもそうではないのです。

「どういう状態がイップスなのか?を特定するのが難しい」

状態が特定できないと原因も究明も難くなります。実際イップスは、打つ前に「手がしびれる」、「打つのが怖い」、そのために「上手く寄せられない」、それがイップスと考えられることが多く、そこから「イップスは精神や脳の問題」とされてしまいます。しかし、どんなに上手く打てるゴルファーでも大事な場面でのアプローチでは緊張から手がしびれたり打つのが怖かったりするのです。

そこで今回の「イップス克服」の説明では、イップス状態が比較的分かり易い「ショートレンジの投球イップス」を例にとって説明します。

まずは、イップスの克服の手順ですが以下の通りです。

①起こっている現象の確認

②運動構造の確認

③部分的動きに対する誤解の抽出

④心理的の影響の確認

⑤正しい動作感覚の習得

⑥正しい動作感覚の全体像への組み込み。

それでは、「投球イップスの克服」を説明していきましょう。まずは、「①起こっている現象の確認」からです。これは問題となっている、つまり「イップスになっているパフォーマンスは何か?」ということです。投球イップスの場合はとてもわかりやすく「短い距離でボールが思うように投げられない」ということですね。

そして、「②運動構造の確認」となります。これは、連続写真など瞬間映像に惑わされることなく運動の仕方、つまり運動構造を確認します。短い距離の投動作では「両腕・両脚・体幹がどう動いているのか?」という確認ですね。瞬間映像には運動主の動きではない重力や遠心力、勢いなども写り込んでいますので運動主の運動の抽出には注意が必要です。

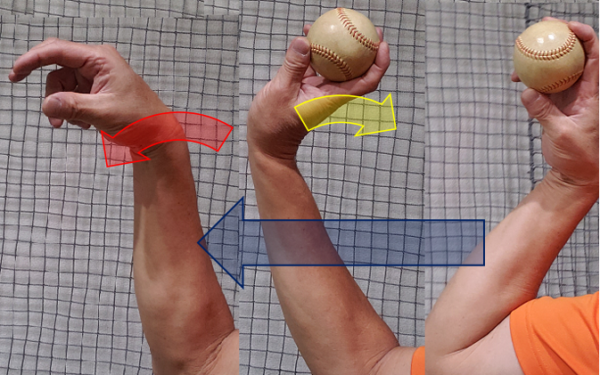

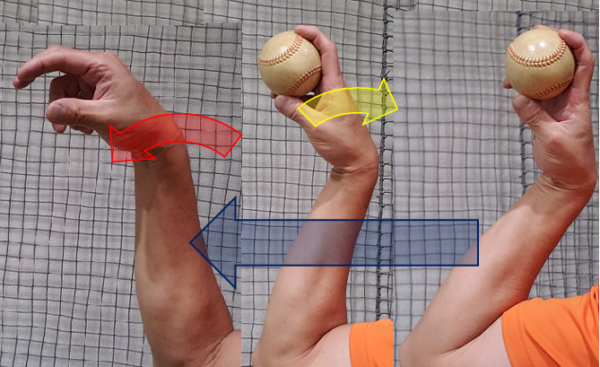

次に、「③部分的動きに対する誤解の抽出」です。イップスになってしまう場合、必ず運動構造に誤解が生じています。そして、頭の「こう動くべきという考え」と体の「こう動くべきという感覚」の間でケンカが発生して体が動きづらくなるのです。投球イップスの場合は、短い距離の投球では手首を一旦甲側に折って(黄矢印)その後手のひら側に折って(赤矢印)ボールを軽く投げると考えやすく、連続写真などでもそのように肘や手首動いているように見えてしまいます。これが誤解のもとですね。

続いて、「④心理的の影響の確認」ですが、ここでは誤解している動きと心理的要素の関係を整理してそれが間違いでないことを確認します。短い距離の投動作では遠投に比べて細かいコントロールが要求されるためより手首でボールを置きにいってしまいます。そして「丁寧に、正確に」と思えば思うほど手首の動きは固くなりボールが指先に引っかかってワンバウンドになったりすっぽ抜けて高くなったりするのです。

そのうえで「⑤正しい動作感覚の習得」で誤解部分の正しい動きとその感覚を抽出して習得します。短い距離の投動作、いわゆるスナップスローでは肘と手首の動きによって短い距離でもボールにスピンをかけるという感覚の習得が必要になります。ただ初心者でない限り、たいていの場合、この感覚は持っていたが失敗経験から運動構造を誤解してしまったということが多いようですね。スナップスローでは手首を甲側に折ることはしません。ただ前腕を振るとボールの重さが手首を甲側に折る(黄矢印)ことになります。その時、運動主は手首を甲側に折ろうとしていないため結果的に手首はバネのように動き手のひら側に折れ(赤矢印)ボールにスピンが加わるということになります。このように動きは手首が硬くなっているとできませんよね。

最後は、「⑥正しい動作感覚の全体像への組み込み」です。ここでは⑤の正しい動作感覚を運動全体の中に組み込むことを行います。投球イップスの場合は、短い距離と長い距離の投動作に違いを確認して前者を後者に中に組み込む練習をします。投球イップスの場合は「地面ぶつけ」など気楽に手首の柔らかさを取り戻しながら「スナップスロー」でボールにスピンを与えながらこコントロールを確認して「投球動作」へと進むのが良いでしょう。

次回はこの手順で「アプローチイップスの克服」について説明します。